ACアダプタ、タイプカバー欠品のジャンクSurface Go(初代)にUbuntu 24.04をクリーンインストールし、外出先やベッドサイドでのブラウジングに使用する「ごろ寝機」に改造しました。

延べ1週間ほど格闘した結果、パソコンとしてもタブレットとしても比較的快適に動作してくれるようになったので、その時の様子を備忘録的にまとめておきます。同じようなことを考えている方の手助けになれば幸いです。

改造のモチベーションと、激安ジャンクSurface Goとの出会い

ブログの記事の下書きを、出先で行うことが多いです。地下鉄乗車中だったり、何かの待ち時間だったり。そういうときにはバッグからさっとキングジムのPomeraを取り出して、思いついたことをそのまま書き記します。

地下鉄や待ち時間は、執筆ができるといっても、その時間はたかが知れています。長くても40分ぐらいなので、作業をするにしても、思いついたアイディアを殴り書きしたり、既に出来上がっている文章を微修正するのにとどまります。

ですが、出先でゆっくりと過ごせるとき…具体的にはスーパー銭湯の岩盤浴エリアで過ごしているときや、旅行先のホテルの部屋の中なんかでは、殴り書きのアイディアを清書して、記事を下書きから投稿できる状態まで仕上げます。

その際に、快適に調べ物をできる端末が欲しいと思っていました。

えっ?「スマホを使えばいいだろう」って?確かにそうかもしれません。ですが、スマホは基本的にYouTubeやプライムビデオ等で動画や音楽を再生するために塞がっていることが多いのです。僕が使っているGalaxy S23はマルチタスクが可能なのですが、狭い画面を縦に2分割するわけなので、ネットサーフィンがやりにくいのなんの…。

そこで考えたのは、ネットサーフィン用の端末を新たに用意することです。携帯が可能で、スマホより広い画面でブラウジングができる端末。具体的にはタブレットが良さそうです。Wi-Fiに繋がって、最低限ブラウジングができれば十分なので、ハイエンドな機種は必要としていません。中古で良さそうです。iPad miniだったり、LenovoとかのAndroidタブレットだったり、あるいはSurfaceでも良いかもしれません。Surfaceだったらカバーとしても利用できるキーボードが付属していますからね。タッチ入力よりもキーボードの方が断然使いやすいです。

安価な中古タブレットを探しに、大須へ行きました。最初に訪れたイオシス名古屋大須店では、Surface Go(世代は忘れました)が18000円ほどで売られており「そのぐらいの価格帯かぁ」と思いつつ、とりあえず他の店舗も回ってみようと、他の中古屋の品揃えも確認してみることにしました。GEOモバイルでもじゃんぱらでもしっくりと来るものを見つけられず、最初のイオシスへ戻って買おうかと思ったところで、ふと、ジャンクガジェット界隈の有名店「パソコンショップ パウ」がじゃんぱら名古屋大須アメ横店と同じ第1アメ横ビルにあることを思い出しました。掘り出し物のようなジャンクガジェットが大特価で売られる同店を、物見遊山で確認してみたところ、そこには驚きの光景がありました。

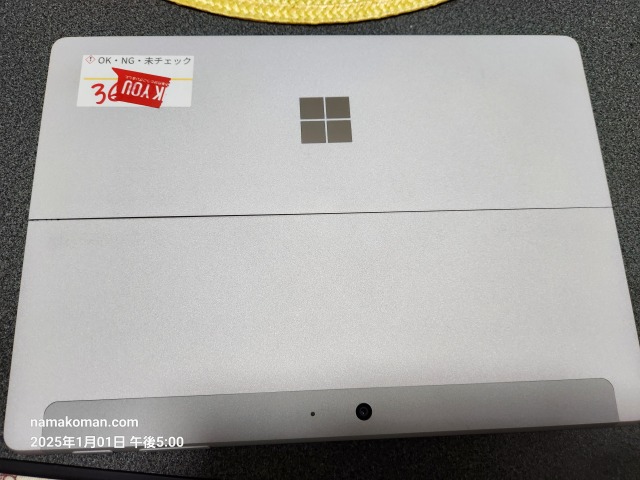

なんと、テーブルの上に大量の初代Surface Goが置かれていたのです!その価格は驚きの3600円。動作未確認かつ、ACアダプタとタイプカバー欠品というジャンク品ではあったものの、元々欲しいのはタブレットだったので、Surface Goであればタイプカバーが無くても本体さえあればなんとかなりそうですし、タイプC端子があるのでそこから充電もできそうです。「安物買いの銭失い」という言葉も脳裏を過りましたが、動作確認をしてみるとUEFIに入ることができたので、なんとかできそうだと思い購入を決めました。レシートにはしっかり「ジャンク」と書かれていました。

3600円のジャンクがごろ寝機になれば万々歳なのですが、果たして…?

スペックと動作の確認

大須から帰りのバスの車内で色々触ってみることにしたのですが、どうやらバッテリーがほぼ残っていなかったようで、程なくしてバッテリー切れの画面になってしまいました。なのでスマホ用のモバイルバッテリーに繋いだのですが、それでも反応は芳しくなく、さらに自宅のスマホを充電するのに使っているタイプC充電器に繋いでも充電されない始末です。「もしやバッテリーがお亡くなりに?」「これがジャンクガジェットの洗礼…」と思いましたが、調べてみるとどうやらSurface Goの充電には30W以上の出力が必要とのことだったので、急速充電に対応したACアダプタにタイプCケーブルを挿し、そこから充電することにしました。とりあえず、充電不可能という事態は避けられましたが、これから出先でもSurface Goを使い倒したいと考えているので、Surface Goを充電できるような高出力のモバイルバッテリーを用意する必要がありますね…。

改めて、十分に充電されたSurface Goの電源ボタンを押し、起動してみると「No Bootable Device」の文字が表示されます。読んで字のごとく内蔵ストレージに起動できるOSが無いということです。OSが削除されているだけなら良いのですが、ストレージの破損のせいでこうなっているのだとしたらLinux化する以前の問題なので、まずはマイクロソフトのサポートよりSurfaceの回復イメージをダウンロードし、動作を確かめます。

回復イメージのダウンロードには、サポートページにて本体のキックスタンドをめくった場所にあるシリアルナンバーを入力する必要があります。Windows10ProとHome S Editionの2種類の回復イメージがヒットしましたが、とりあえず前者をダウンロードしました。

なお、今回購入した初代Surface Goのスペックは

・CPU: Intel Pentium 4415Y(2コア4スレッド)

・メモリ: 4GB

・ストレージ: 64GB eMMC

となっています。結構低スペだなぁ…。PassMarkのスコアは1590です。古い時代のCPUなのでWindows11には対応していませんが、対応していたところでまともに動いてくれるか怪しいので、やはりLinux化するのが良いでしょう。古くなってWindowsの動作が重くなってきたパソコンは、Windowsのまま使うよりも、Linux化したほうが軽量に動作してくれる場合が多いようです。

マイクロソフトのサポートからダウンロードした回復イメージを、Windowsの「回復ドライブの作成」でUSBメモリに焼き、Surface Goに回復ドライブと化したUSBメモリを挿入します。USBメモリは容量16GB以上、USB3.0以上が推奨で、FAT32にフォーマットする必要があります。

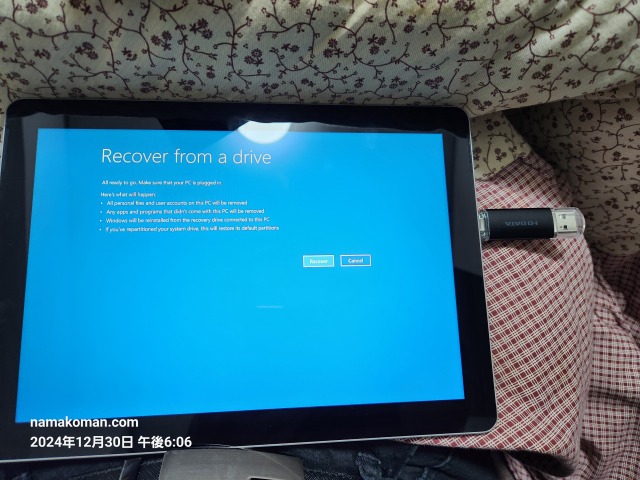

Surface Goの音量ボタンのマイナスを押した状態で電源ボタンを押して放し、画面にロゴが表示されたら音量ボタンを放すと、回復ドライブからSurface Goを工場出荷時の状態にリセットすることができます。

言語を選択したのち「ドライブから回復する」を選択するのですが、言語設定が何故か英語とスペイン語とフランス語しか存在しません。一体どこで使われていた端末なんだろう…。もっとも、本体に技適マークはちゃんとあったので、これから普段使いする分には問題なさそうですが。

とりあえずWindows10を復元することができました。ジャンク理由に「故障」が含まれていないことがはっきりして安心です。

Windows10の消去

ここからLinuxを入れるにはWindows10を消去する必要があります。とてもじゃないですがデュアルブートできるようなスペックではありません。マイクロソフトは「Microsoft Surface Data Eraser」というSurfaceシリーズ初期化用のツール*1を公開しているので、これを4GB以上のUSBメモリに焼きます。今回は前述の回復ドライブと同じUSBメモリを使用しました。

USBポートにUSBメモリを挿入した状態で、インストールしたMicrosoft Surface Data Eraserを起動しウィザードに従っていくと、USBメモリが「Surface Data Eraser USBスティック」になり、Surfaceを初期化することができます。なお、ウィザードの途中でアーキテクチャを聞かれます。

今回の初代Surface Goは「x64」を選択する必要があります。

ここからいよいよSurface Goの全てを削除していきます。電源を切ったSurface Goに先ほど作成した「Surface Data Eraser USBスティック」を挿入し、回復ドライブを使ったときと同様に、音量ボタンのマイナスを押した状態で電源ボタンを押して放し、しばらくして音量ボタンも放すとUSBからデバイスが起動します。

メモ帳にはソフトウェアライセンス条項が英語で書かれています。読み終わったらウィンドウを閉じ、削除に同意する場合はコマンドラインに「Accept」と入力したのち「y」と入力してエンターを押します。すると背後でいろいろとうまいことやってくれます。

そして、見覚えのある画面に…。

あれ?これ、買ってすぐにLinuxを入れても問題なかったのでは…?

……いえいえ、マシンに問題が無いことを確かめられたのに意味があったと考えましょう。

なお、DataEraserの一連の操作では、タッチキーボードもBluetoothデバイスも使えないので、マウスやキーボードをUSB接続する必要があります。完品のSurface Goならばタイプカバーで操作すれば問題ありませんが、今回の画面のみのジャンクSurface Go では一つだけしかないタイプCポートにUSB-A対応ハブを繋がなければいけませんでした…。

Ubuntu24.04化

いよいよ、Surface GoをLinux化していきます。Linuxには様々なディストリビューションがあり、ディストリビューションの中にも様々なフレーバーが存在しますが(同じフォーマットで様々なOSが作られており、さらにそれぞれのOSを基に派生OSが作られているイメージ)、今回は仕事でも使っており扱いに慣れているUbuntuを入れることにしました。最新のUbuntu24.04のシステム要件はメモリが最小2GB(4GB以上推奨)、ストレージが最小25GBとなっているので、初代Surface Goでも問題なく動いてくれそうです。

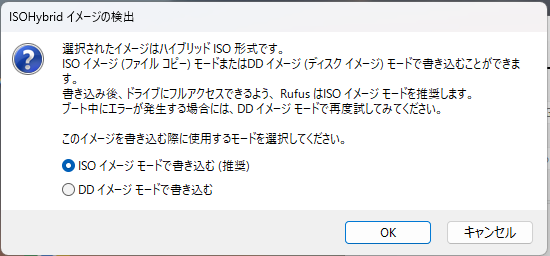

Ubuntuのディスクイメージをダウンロードし、USBメモリに焼きます。Rufusというフリーソフトを使えばディスクイメージ(isoファイル)をUSBメモリに容易に書き込むことが可能です。

ポートにUSBメモリを挿した状態でRufusを起動し「選択」ボタンからダウンロードしたディスクイメージを選択します。その他の部分は特に弄らず「スタート」をクリックします。

Ubuntu24.04の場合、ハイブリッドISO形式というやつらしく、ISOイメージモードまたはDDイメージモードの2つの方法で書き込むことができるようです。今回は推奨の「ISOイメージモードで書き込む」を選択して全く問題なかったのですが、もしブートがうまくいかないようでしたら「DDイメージモードで書き込む」を選択してやり直すのが良いようです。USB3.0ポートに挿せば、ものの数分で書き込みが完了します。

いよいよ、Surface GoにUbuntu24.04をインストールしていきます。

音量ボタンのプラスを押した状態で電源ボタンを押して放し、画面にロゴが表示されてから音量ボタンを放すとSurface GoのUEFI画面(BIOS画面みたいなもの)に入ることができます。セキュアブートを無効化し、USBからのブートを有効化してからSurface Goの電源を落とします。そして、先ほどインストールメディアにしたUSBメモリを挿入しSurface Goを起動します。

起動画面がUbuntuのものになりましたね。マイクロソフトのマークの下にUbuntuの表記があるのが非常にシュールです。

小さな文字の書かれた真っ黒な画面(GRUBメニュー)が出てくるので「Try or install Ubuntu」を選択するとUbuntuのインストールが始まります。

あとはウィザードに従ってインストールを進めていきましょう。インストール前に「Ubuntuを試してみる」で操作感を確認することもできますが、いかんせんせっかちなのでインストールしてしまいました。インストールの際にはWi-Fiに接続しておくと、ロケールの設定やアップデートのダウンロードが速やかに行えて手間がかかりません。なお、インストールの際には「通常のインストール」と「最小インストール」を選ぶことができ、前者はLibre Officeや各種ユーティリティソフトが一緒に入るのに対し、後者はブラウザと基本的なユーティリティのインストールのみになります(イメージ的には他のUbuntuフレーバーのミニマル版に近い)。今回は最小インストールにしましたが、後に表計算ソフトを扱いたくなったので結局Libre Officeを入れました…。

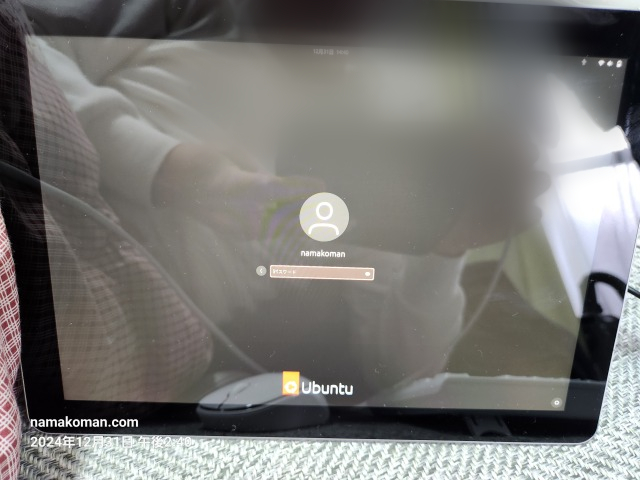

こうして、無事にSurface GoをUbuntu24.04にすることができました。

タブレットとして扱うことも可能で、タッチ操作にも、タッチキーボードにも、縦画面にもしっかりと対応してくれています。特別な設定をすることなく完璧に機能してくれたのでびっくりしました。ブラウジングやYouTubeの動画視聴は、もっさりとしないこともないですが十分に許容範囲で行えます。元々、最低限のブラウジングができる端末を求めていたので、十分満足できますね。中古品ではありましたがバッテリーもへたりすぎておらず、Surface Goのカタログスペック上のバッテリ持続時間が9時間であるのに対し、5時間は持ってくれます。まあ、メモリ8GB、ストレージ128GBSSDのモデルだったらもっと快適に動いていたのだろうなとは思いますが(笑)

なお、Ubuntu以外にも、より軽量なXubuntu、Lubuntu、Kubuntu、Ubuntu MATEといったフレーバーを試しました。それらはパソコンとしては問題なく操作できた一方で、タブレットとして操作しようとすると、決まって縦画面かタッチキーボードのどちらかが上手く動きませんでした。タブレットモードの際に、Ubuntu24.04のデスクトップ・Waylandが良い仕事をしてくれているのだと思いますが(前述の軽量フレーバーのデスクトップはWaylandではない)、どのパッケージが効いているのかはあまりよくわかっていないので今後検証しようと思っています。とりあえず、2025年2月現在でSurface GoをLinux化するなら、デフォルトでタッチキーボードにも画面回転にも対応しているUbuntu24.04がおすすめです。

あとがき

以上、大須のパソコンショップパウにて購入した3600円の初代Surface GoにUbuntu24.04を入れ、ごろ寝機を作った記録でした。もちろん現在もごろ寝機として夜のネットサーフィンや寝落ち用音声(耳かきASMR)の再生に活躍してくれていますし、ノートアプリを入れたのでブログ記事の下書きにも使うようになりました(場面ごとにPomeraと使い分けています)。

キックスタンドに張られたパウさんの値札が、さながら勲章のように思えます。

ACアダプタとタイプカバー欠品という状態ではあったものの、不具合は全く存在せず、完全に「ラッキージャンク」だったと言えます。古い機体に自分の手で軽量OSを入れ、まだまだ戦えるように生まれ変わらせたことで、思い入れもひとしおです。なんというか征服感を覚えます(え) あとは、長年使った愛着のあるWindowsも買い換えの際に処分するのではなく、軽量Linuxを入れて第二の人生を送ってもらうのも良いかもしれないと思いました。今メイン機として使っている11世代Core i7のdynabookも、型落ちになったらいずれLinux化しようかと思います。

なお、このSurface Goを快適に動かすために以下のものを購入しています…。

・インストールメディアに使ったUSBメモリ 約1700円

・セットアップのために用意した有線キーボード 約800円

・手持ちのモバイルバッテリーでは出力が足りないので充電用に新たに購入したAnkerのモバイルバッテリー 約14000円

・オウルテックの折りたためるBluetoothキーボード 約8000円

・携帯するためのタブレットバッグ 約2000円

・初代Surface Goの対応のものはさすがに店頭になかったので、代わりに購入したiPadの画面保護シート 約2000円

……あれ?イオシスで買ってた方が安上がりだった…?

……いえいえ。少しずつ必要なものを揃えていって仕上げていく作業がとても楽しかったので、良しとします!

*1:Google検索すると「Microsoft Surface データ消しゴム(レガシ)」というページタイトルでヒットします。